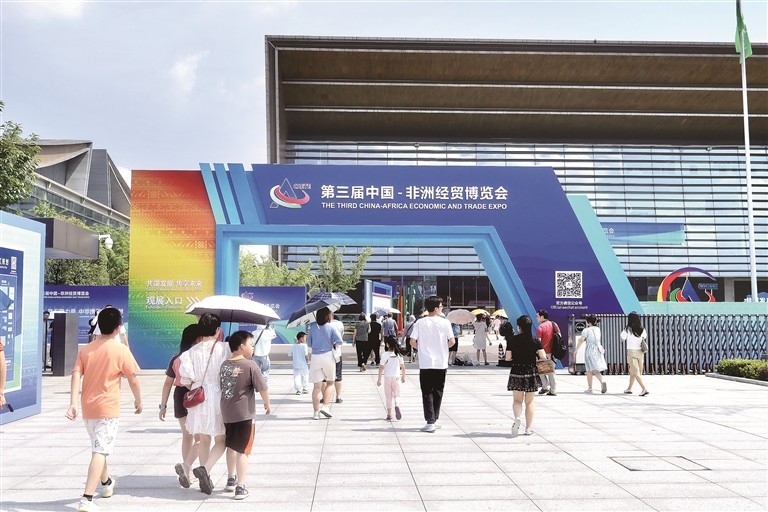

新時代以來,中國高品質共建“一帶一路”,得到世界上超過四分之三的國家和數十個國際組織積極支援,開闢了一條合作共贏、共建共用的文明發展新道路。圖為湖南長沙,第三屆中國—非洲經貿博覽會舉行。圖片來源:視覺中國

在文化傳承發展座談會上,習近平總書記列舉了共同塑造中華文明突出特性的多個重要元素,其中就包括講信修睦、親仁善鄰的交往之道。幾千年來,崇尚道義、講信修睦成為中華民族堅守的道德準則;與鄰為善、親仁善鄰成為華夏兒女遵循的交往之道;和平發展、協和萬邦成為中華民族追求的價值目標。講信修睦、親仁善鄰的思想,已經深深嵌入中華民族的精神世界,是中國特色大國外交實踐中向國際社會展示的大國風範。

“講信修睦”出自《禮記》:“大道之行也,天下為公,選賢與能,講信修睦。”意思是在大道施行時,天下是人們共有的,把德才兼備的人選拔出來,人人講究誠信中正,修習親睦和順。中華民族歷來將講信修睦視為大同世界的特徵,追求人與人、國與國之間交往的和睦境界。誠實守信、堅守道義、和睦友善、民胞物與、天下一家,這些價值理念深深鐫刻在中華優秀傳統文化的基因中,締造出中華文明的突出特性和精神品格。

講信修睦是人際交往的根本遵循。何為“信”?《說文解字注》解釋:“信,誠也。”人與人交往需修辭立誠,信守承諾。早在春秋時期,古人就將“信”視為一個人應當具有的最基本德行。孔子認為,重允諾而言必信是君子人格的內在要求,可以作為衡量君子的標準。“人而無信,不知其可也。大車無輗,小車無軏,其何以行之哉?”在孔子看來,一個人如果不講信用,就無法在社會上立足。孔子要求弟子躬行五種品德,“入則孝,出則弟,謹而信,泛愛眾,而親仁”,他也曾以“文行忠信”來教化弟子,傳播講信修睦的價值理念。

中國人自古就把誠信看作比生命還要重要的道德價值。《後漢書》中記載了“郭伋亭候”的故事。並州牧郭伋勤政愛民,重信守諾。一次,郭伋出行,許多兒童問他什麼時候回來。郭伋與兒童約好相聚日期。結果,郭伋回城日期比原計劃提前了一天。為了遵守承諾,他就在城外野亭待了一夜,第二天再進城。

對於誠信的執著與堅守,可以說已深深熔鑄於國人的精神血脈,成為中華傳統美德的精神基因。千百年來,商鞅“徙木立信”的故事婦孺皆知,季布“一諾千金”的佳話廣為流傳。中華優秀傳統文化中諸子百家多元並存,但誠信卻是共同推崇的道德準則。

講信修睦,需要以崇尚道義作為前提。有子認為:“信近於義,言可複也。”講信修睦要以“義”為規,合乎道義則必履行,違背道義則不可遵守。無論是人與人的交往,還是國與國的交往,都要遵循適宜的原則,在共同的價值標準上互相理解、互相尊重,唯有如此,方可實現修睦的效果。孔子曾以“六言六蔽”教導弟子,其中談道“好信不好學,其蔽也賊”,說明講信修睦需通過學習以明白道義所在,否則就會偏執一隅,傷害道義,導致功敗垂成。

“親仁善鄰”,出自《春秋左氏傳》:“親仁善鄰,國之寶也,君其許鄭。”意思是一個國家,應該親近善人、友睦鄰國。魯隱公六年,鄭國攻伐陳國,大獲全勝。在此之前,鄭莊公曾主動請求與陳國講和,陳桓公沒答應。陳國公子陳佗曾勸諫:“親仁善鄰,國之寶也。”意思是說,親近仁義,與鄰國友好相處,這是國家應當依循的寶貴理念。

鄰里、鄰邦之間命運與共、守望相助;不同文明之間交融交流、和平對話,是中華文明賡續至今的核心價值與歷史基因。中華優秀傳統文化中,天、地、人是一個生命共同體,有“天地與我並生,而萬物與我為一”“民吾同胞,物吾與也”等理念。在此基礎上,並生出“一體之仁”的思維方式,強調小到人與人之間,大到國與國、人與自然之間,都是和諧一體的關係,皆應遵循“親親而仁民,仁民而愛物”的交往準則。由於天下是一體的,因此每個國家都應該以仁德來安定天下,這樣就能形成和諧、和平、和樂的國際關係,最終在成就別國的同時成就本國。正是天人合一的天下觀,孕育出親仁善鄰、與鄰為善、守望相助的交往之道。

親仁善鄰、與鄰為善,需遵循“中庸”之道。“君子時中”,在交往過程中,要根據局勢和條件,選擇最恰當、最適宜的做法。《孟子》記載,齊宣王問:“交鄰國有道乎?”孟子認為,“惟仁者為能以大事小”“惟智者為能以小事大”。大國與小國和睦交往,需具備仁義;小國與大國交往,需要有智慧、明義理。國家交往的理念需隨勢而變,適應國情、世情,在國際交往過程中根據國際、國內局勢與志同道合者共謀適宜、恰當的交往之道。

自古以來,在中國人的國家理念與格局中,始終認為國家的昌盛不是通過對外戰爭搶奪攻伐而來,而是施以仁愛、道義於民於邦鄰。中華民族奉行的交往智慧中,蘊含著忠恕之道、親誠惠容等價值理念。孟子宣導“取諸人以為善,是與人為善者也,故君子莫大乎與人為善”,就是告訴人們在交往過程中,不僅追求自己的富裕、幸福和成就,也盡力幫助鄰居朋友,大家共同進步,謀求“雙贏”。習近平總書記在聯合國日內瓦總部的演講中提到:“鄰居出了問題,不能光想著紮好自家籬笆,而應該去幫一把。”可見,以鄰為伴、與鄰為善、兼濟天下的價值取向和睦鄰富鄰、親誠惠容的理念追求已融入中華民族的血脈。

“講信修睦、親仁善鄰”,因其蘊含的對現代社會秩序的普遍性追求,而具有了超越時空的持久生命力,也與我們所追求和堅守的馬克思主義、科學社會主義價值理念存在著顯著的內在契合。

馬克思非常關注誠信問題,重視人際關係和社會組織。他從經濟學視角指出,“信用制度加速了生產力的物質上的發展和世界市場的形成”。而資本主義信用制度對社會經濟矛盾和危機的加劇與誘發,也“加強了舊生產方式解體的各種要素”,促使資本主義加速過渡到新的社會制度。因此,在社會主義社會,信用制度絕不能成為少數人剝削社會財富的工具,而必然要以推動社會整體利益發展為其終極目的。

同時,馬克思也強調實現社會和諧有序發展,這與“親仁善鄰”的思想形成呼應。“親仁善鄰”思想,充分彰顯著中華民族“和”的精神,以和為貴、和而不同。中國歷史上曾經長期是世界上最強大的國家之一,但沒有留下殖民和侵略他國的記錄。我們對外傳播的是和平理念,推行的是“己所不欲,勿施於人”,輸出的是絲綢、茶葉、瓷器等豐富物產,堅持的是“厚往薄來”“睦乃四鄰”“富以其鄰”等傳統。馬克思主義則主張任何國家不論大小、強弱、貧富都應該相互尊重,強調應當促進國際平等,加強國際合作等,這些思想與中華優秀傳統文化中協和萬邦、天下一家等理念高度契合。兩者的結合為拓展文化根基、掌握文化主動、鞏固文化主體性提供了道理、學理、哲理與實踐的支撐。

中國共產黨人堅持把馬克思主義基本原理同中國具體實際相結合,同中華優秀傳統文化相結合。在國際交往領域,習近平總書記提出構建人類命運共同體的新時代中國外交總目標,發出全球安全倡議、全球發展倡議、全球文明倡議,強調建設一個持久和平、普遍安全、共同繁榮、開放包容、清潔美麗的世界,這些外交思想賡續了中華優秀傳統文化中協和萬邦、和平發展的理念,是馬克思主義基本原理同中華優秀傳統文化相結合形成的新的文化生命體的一部分,為維護世界秩序、促進世界和平提供了中國智慧,貢獻了中國力量。