作者:聂菲璘

《左傳》又稱《春秋左氏傳》或《左氏春秋》,是先秦時期的編年體史書,為解釋《春秋經》而作。《左傳》相傳是春秋末年魯國史官左丘明所作,記載了上起魯隱西元年(前722),下訖魯哀公二十七年(前468),共255年的歷史,共計18萬多字,全面、系統、周詳地記載了周王室及諸侯列國所發生的重大事件,辨明其原委曲折,反映了春秋時期的社會風貌和歷史進程,是我國古代第一部敘事完備的編年體史書。《左傳》集經、史、文於一體,傳遞思想與大道,蘊含著豐富的修身智慧及治國理政思想。

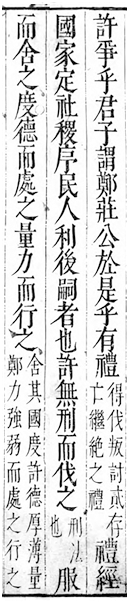

春秋時期,宗周社會的禮樂文明走向瓦解,但社會變遷也引起了人們對禮的反思和重建。鄭玄雲:“左氏善於禮。”《左傳》中禮的思想極為濃厚,禮幾乎成了衡量一切的標準,甚至可稱為一部禮書。《左傳》對禮的由來、本質、作用等都有著深刻論述。《左傳》雲:“禮,經國家,定社稷,序民人,利後嗣者也。”“禮,上下之紀,天地之經緯也,民之所以生也,是以先王尚之。故人之能自曲直以赴禮者,謂之成人。”“禮,國之幹也。敬,禮之輿也。不敬,則禮不行;禮不行,則上下昏,何以長世?”

《左傳》對“禮”與“儀”作了區分,它所推崇的禮並不是徒有其表的形式,而具有本質的內容。禮是內在德與外在儀的統一,其本質是敬,失去了本質與德行,禮就是徒有其表的“儀”,起不到禮的作用。昭公五年(前537),魯昭公出訪晉國,貌似各個環節都沒有失禮之處。晉平公認為魯昭公很精通禮。汝叔齊反駁道,魯昭公懂的是“儀”不是“禮”。禮是用來保有國家根基、推行政令、無失百姓的。現在魯國政令在三家大夫手裡收不回來,有人才卻得不到重用,破壞與大國的盟約還欺侮小國(魯國趁莒國內亂奪取其鄆地),在他人危難之際獲取利益(趁莒國動亂奪取鄫邑),卻不知道自己有危難。公室軍隊一分為四,百姓就食於三大家族,臣民無人心存公室,不為昭公謀劃未來。身為一國之君,危難將要降臨卻不憂慮自身的處境。禮的根本與枝末就體現在這些方面。而魯國國君卻以儀為急務,反復演習,說明他精通禮實在差得太遠。汝叔齊的這段話深刻說明了禮與儀的區別。

禮治是通過外在儀的要求與內在的德行相輔相成,而達到治理國家的目的。莊公二十二年(前672),齊卿陳完請齊桓公飲酒,桓公認為陳完賢德,於是赴宴,二人相聚甚歡。夜幕降臨,桓公意猶未盡,要點燈繼續暢飲。陳完卻辭謝說,自己只準備了白天設宴招待君主,沒有料到夜裡宴飲,因此不敢奉命。對此,《左傳》評論道:“酒以成禮,不繼以淫,義也。以君成禮,弗納於淫,仁也。”酒是用來完成禮儀的,不能沒有節制,這是義;陪君主飲酒完成了禮儀,不使君主過度,這是仁。陳完辭謝是不想陷桓公於不仁不義,因為禮是成仁成義的憑依和維繫。

晏子與齊景公的一段對話也說明了這一點。昭公二十六年(前516),齊景公和晏子坐在正廳中,景公感歎自己死後漂亮的屋子會被陳氏所占。晏子對景公說,陳氏雖然沒有大的德行,對於民眾則樂善好施。君王徵收重稅,而陳氏以豐厚的財物施捨於人,民眾都歸向他了。《詩經》說:“雖無德與汝,式歌且舞。”陳氏的佈施,民眾已經為之唱歌跳舞頌揚了。如果您的後代稍有怠惰,且陳氏不滅亡,那麼國家就要成為他的國家了。景公聽後就問該如何是好。晏子回答,只有禮方可制止此事。

景公感慨晏子說得對,可惜自己卻做不到。不過從現在開始,自己知道禮是可以治國的了。晏子接著說,禮可以用於治國的由來已經很久了,可以說禮與天地並存。“君令臣恭、父慈子孝、兄愛弟敬、夫和妻柔、姑慈婦聽,禮也。君令而不違,臣恭而不貳,父慈而教,子孝而箴,兄愛而友,弟敬而順,夫和而義,妻柔而正,姑慈而從,婦聽而婉,禮之善物也。”齊景公稱讚晏子所說的話,但是此時他已經無能為力去改變當時的狀況了,後來果然田(陳)氏代齊。

中國自古以來崇尚任人唯賢、選賢舉能,這在《左傳》中有著豐富的呈現。下面從舉賢、讓賢、用賢三個方面進行闡述。

先說舉賢。襄公三年(前570),有祁奚薦賢“外舉不避仇,內舉不失親”的故事。祁奚請求告老退休,晉悼公問誰可接任,祁奚先後舉薦了自己的仇人、自己的兒子、下屬的兒子。他舉薦人才的原則是唯賢是舉,不因對方與自己有仇怨而不舉薦,也不因是自己的兒子或下屬就刻意回避。無偏私,不結黨,不諂媚,只要對方是賢德之人,能夠勝任,便舉薦出來。祁奚薦賢如此,全因自己就是一位賢德之人,一位忠於國家的社稷之臣,在舉薦人才時無偏無私,坦坦蕩蕩,心中只有江山社稷,完全出於一片公心,以身觀身,發現與自己有相同志向的人,從而舉薦出來。

再說讓賢。有史評說,讓賢是春秋時期晉國之所以興盛的原因之一。晉國名臣趙衰三次讓賢,使眾多賢臣居於卿位,晉國國富兵強,晉文公稱霸天下,成為春秋時期第二位霸主。

襄公十三年(前560),晉國有兩位將帥去世,晉悼公再次任命軍隊統帥。在這次任命中,更是上演了“一人讓賢,其下皆讓”的佳話。范宣子讓中軍帥,諸位將佐在接下來的任命中也都效法謙讓的善行。有德行者自會讓賢,推舉更加合適的人選,即使德行稍差者,在示範效應的影響下,也會遵循禮讓的德風,不敢違背讓賢的善舉。通過一系列的讓賢與任命,晉國再次合理安排了將帥的位次。《左傳》對此評論說:“讓,禮之主也。范宣子讓,其下皆讓;欒黶為汰,弗敢違也。晉國以平,數世賴之。刑善也夫!一人刑善,百姓休和,可不務乎?”在晉國,王公大臣能夠相互謙讓禮敬,百姓自然會感受到這種和睦的氣氛,晉國因此而太平,數世都蒙受利益。這就是晉國之所以昌盛興旺的原因。

最後說用賢。有賢而不用,等於沒有賢士,而用賢就是要聽從賢士的意見。成公六年(前585)的晉楚對抗中,晉國中軍帥欒書的佐將有十一位,其中只有三位不主張出兵,欒書則遵從了這三位的意見。有人問欒書,想要交戰者占多數,為何不聽從眾人的意見呢?欒書回答說,如果同樣是好的意見,那就服從多數。眾人所應當遵從的是善,也就是好的、對的意見。現在三卿是晉國的賢士,他們的意見是好的。遵從好的意見,有什麼不可以嗎?欒書的高明之處在於他懂得如何用賢。如果以人數多少為標準,三人確實不敵八人。但是欒書認為,善為眾之主。現在三卿是晉國的賢臣,他們的意見是善的,即使是少數,也應當以善的意見為主。

《左傳·成公十三年》雲:“國之大事,在祀與戎。”要想實現社會安定、百姓安居、國家富強,需要做的事很多,而《左傳》稱祭祀與軍事是國家大事,是因為祀與戎都關乎國祚。這需要從認識“祀”與“戎”這兩個字開始。

“祀”的甲骨文,左邊是“示”,右邊像一個跪著的人形,是從祭祀時用於象徵神主之位的形態變化而來。“祀”泛指祭祀。《說文》雲:“祀,祭無已也。”子孫祭祀永續不絕,代代承傳。

“戎”的甲骨文,由“戈”和像盾牌形狀的“甲”組成,是擊打與防禦的組合。戎的本義是兵器,引申為戰爭、軍事。在古代,“幹”也是“盾”之意,“戈”“盾”組合,可以立刻聯想到“化干戈為玉帛”。中華民族是愛好和平的民族,中國人自古注重遵行天道規律。天道好生而惡殺,對於兵器、戰爭,更是慎之又慎。但也並未徹底否定,因為忘戰必危。武力只在萬不得已時才會使用,即便如此,也仍然視不戰為上策。《孫子兵法》雲:“百戰百勝,非善之善者也;不戰而屈人之兵,善之善者也。”

春秋年間征戰頻繁,《左傳》記錄了眾多軍事行動,因此有人稱其為“相斫書”。也正因如此,《左傳》有著濃厚的慎戰思想。

成公十六年(前575),申叔時論述“戰之器”:“德、刑、詳、義、禮、信,戰之器也”。德行用來施以恩惠,刑罰用來糾正邪惡,和祥用來事奉神靈,大義用來規範利益,禮法用來順應時宜,誠信用來守護萬物。人民生活優厚,道德就端正;舉動有義,事情就合於節度;時宜合適,生產就有所成就。如此便能上下和睦,處事順達,所求皆備,人人皆知行動的準則。進而民眾會聽從國家召喚,這就是戰爭之所以能夠勝利的原因。曆觀古今用兵之成敗,非在作戰之時,而在平素民心向背。正如《群書治要·政要論》曰:“兵之要,在於修政;修政之要,在於得民心;得民心,在於利之;利之之要,在於仁以愛之、義以理之也。”因此,兵戎之事也是以仁義為本。

中華文明之所以歷經數千年傳承而不衰,與重視祭祀有著密切的聯繫。祭禮源自內在,內心有所感,通過外在的儀,形成了祭禮。祭祀可以培養一個人的恭敬心、感恩心和責任心。通過定時舉辦祭祀,表達對祖先、對天地萬物以及有功於國家之人的恭敬與感恩,教人不忘本,飲水思源,知恩報恩。