作者:刘海天

《群书治要》是太宗面对唐初的内忧外患,立足如何实现多民族统一国家治理等问题,敕令魏徵等重臣名儒编撰的一部资政巨著。《群书治要》收录晋前经、史、子部文献六十六部、唐前古注数十种,系统总结了古代治国理政理论精华,全面回应了国家治理领域的主要问题,堪称一部“百科全书式”的匡政巨著。

由于唐初雕版印刷术尚未普及,《群书治要》的流通层面应仅限于王公大臣,文献记载有限,以致后人对《群书治要》在“贞观之治”中是否发挥真实作用这一基本问题,很难直接地以较为充分的理据加以回答。除《唐会要》《唐新语》《册府元龟》《全唐文》等史料中记载收录了唐太宗《答魏徵上〈群书理要〉手诏》等称赞、推赐此书的些许文字外,更无《群书治要》如何应用于贞观治理实践的具体记载。而《群书治要》是否在贞观一朝发挥实际作用,确实是今人从学术角度探讨《群书治要》政治理论现实意义的一个基本前提。笔者认为,要回答《群书治要》实际历史作用的问题,须从编撰人物和文本内容两个方面同时寻找线索。

一、魏徵政论对“贞观之治”的价值旨趣

从《旧唐书》《新唐书》《唐会要》《大唐新语》《册府元龟》等文献的记载情况来看,可以肯定魏徵是《群书治要》四位主要编者中的核心人物。从《群书治要》具有严密思想体系的基本特征,及魏徵监修“五代史”并对其进行总体增删的经历看,《群书治要》应该是经由魏徵统一增删后才上呈唐太宗的。魏徵所秉持的价值旨趣不仅直接影响了唐太宗的治国理政理念,而且通过编撰《群书治要》对“贞观之治”产生了深远影响。

魏徵是“贞观之治”首功之臣,亦被太宗尊为“帝王之师”。由于其在贞观一朝影响甚宏,其政论亦多为太宗直接采纳而成为贞观一朝重要的、实际的治理方案。如果魏徵政论与《群书治要》有着紧密的联系,则可由此推知《群书治要》对“贞观之治”的实际影响。

现存关于魏徵政论文字的记载,主要见于《大唐新语》《旧唐书》《新唐书》《资治通鉴》“五代史”《册府元龟》《全唐文》《唐文拾遗》等史料,其中关乎直接影响“贞观之治”的政论部分,经后人整理,主要收录于《魏郑公谏录》《魏郑公谏录续》及《魏郑公集》三种文献中。本文依据清人王先恭所考订的《唐魏文贞公徵年谱》为经,以魏徵政论为纬,将魏徵的政治实践与《群书治要》的文字作一比对,说明二者之间的关系,进而在此基础上对《群书治要》的历史影响作一客观、有据的评估。

《唐魏文贞公徵年谱》是由清朝王先恭根据《旧唐书》《新唐书》《唐会要》《贞观政要》《资治通鉴》《册府元龟》《玉海》《魏郑公谏录》《魏郑公谏录续》《魏郑公集》《魏文贞公故事拾遗》《全唐文》等文献考据而成。据其自述,“《旧传》称公年六十四,《新传》遗之,司马公得见《唐实录》,故《通鉴》编纪月日较他书为审而亦间有疏失,《政要》则传伪多矣。兹综公事年月可考者谱之条,其异同审定从违亦学者多识之助”。可见,《年谱》虽然篇幅简约,但其成文却严格依据各种文献的比对和考证,对《新唐书》《资治通鉴》等文献的疏漏作了修正,是经当时多位学者参与讨论后方确认成稿的。

在纪年方面,《年谱》主要参考了《资治通鉴》,但未完全依从,对《资治通鉴》的部分提及之事未予收录,如《资治通鉴》贞观二年、收录于《谏录续》的《上尝得佳鹞》,和《资治通鉴》贞观十五年、收录于《谏录》第二卷的《谏责房玄龄》等。考虑到《谏录》为唐人王綝所编,《谏录续》为元人翟思忠编,而《资治通鉴》成于北宋,王氏所见此几种文献即便不同于今人所见,其资料来源较今人亦应只多不少。故未加收录前几篇文章的原因,大概是与其他史料比较异同考证未果之故。

本文主要讨论魏徵政论与“贞观之治”的关系,故研究对象的时间段限定于武德九年“玄武门之变”后至贞观十六年魏徵逝世。在这十七年间,《年谱》记录魏徵事迹及所作奏疏、表、论、序、议等政论文章126条,魏徵进谏、对答及上疏105条,其中记魏徵行宜14条,太宗称赞魏徵6条,另记魏徵作文1条。王先恭录入年谱者,皆有较为信实的时间可考,可推知其内容亦较为重要、更具代表性。此126条,基本概括出魏徵一生主要政治思想和政治实践情况。故《年谱》当为审视魏徵政论的首要依据。

另外,《年谱》外的《谏录》《魏郑公集》中,记魏徵事66条,其中进谏计52条,太宗称赞魏徵5条,行宜4条,记撰序文碑文等5条。可知几部文献合计魏徵进谏对答157条,太宗称赞魏徵11条,魏徵行宜18条,撰文6条。即以魏徵进谏对答为主要收录对象,是对《年谱》的重要补充。

在《年谱》105条进谏对问中,太宗认同及采纳者76条,未采纳者2条,未记录太宗反馈者27条。其中认同采纳的76条中,依《年谱》所录顺序(不重复计入相似主题),包括忠诚、立信、教化、仁政、征伐、戒骄、民本、戒贪、杜谗邪、田猎、任贤、兼听、敬慎、论乐、赏罚、敬大臣、朝贡、安边、重民利、法治、俭约、禁弹射、忧患、封建诸王、礼制、克终、选举、谏诤、节外戚、纳谏、教诫诸王、委信、灾祥、慎言、刑法、君道、恕道、修史、定嫡庶、教诫太子、重孝道、戒奢费、远阉竖、论人、守职、用人、求索、考绩、慎兵、忌猜疑、克己等五十余个主题。从主题来看,完全可以直观发现魏徵成功进谏的内容所涉范围之广,可以说全面涵盖了君道、吏治、内政、外交、皇室事务等多个主题,可由此直观看出魏徵对贞观朝政全方位的影响。而未采纳的二条进谏中,均是关于如何处理异族、异邦关系的问题,其一为贞观四年的《谏河南安置突厥部落》,另一为贞观十四年的《谏平高昌以为州县》,此中魏徵反对华夷杂处及兴师远征,但太宗均未采纳,这是二人鲜有的意见不合之处。但据史料记载,事后,太宗对此二事均表后悔。可以说,唐太宗与魏徵关于治国理政问题的认知是相当一致的,位居相职的魏徵也确实对贞观政治的走向产生了全方位而深刻的影响。

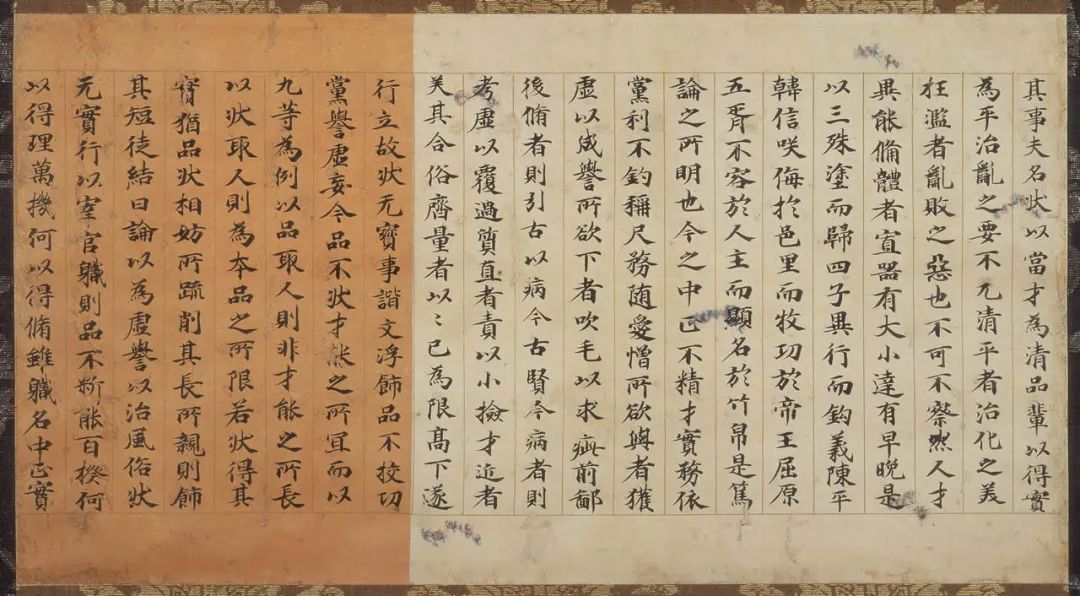

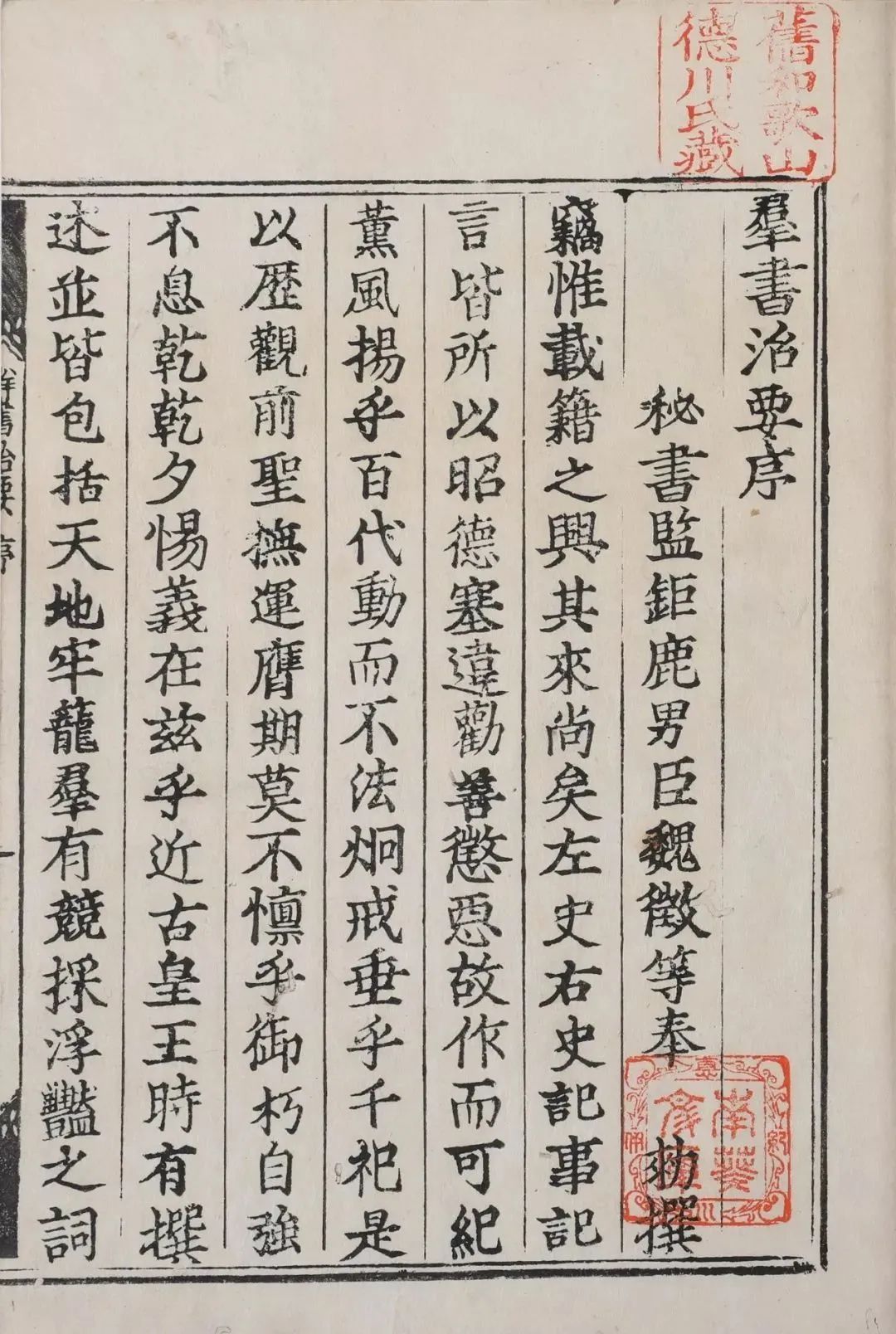

日本平安时代九条家本《群书治要》

(此本于昭和二十七年被指定为日本国宝,现藏于日本东京国立博物馆)

二、魏徵政论与《群书治要》的关系考察

本文考察魏徵政论与《群书治要》的具体关系,主要围绕魏徵政论文字中与《群书治要》直接、间接相合的情况展开。在呈现具体数据之前,先对直接相合、间接相合的认定标准作一简要说明。

直接相合者,为与某典籍原文或掌故直接相应、且有明确出处者。如《魏郑公谏录》卷二《谏高昌不失臣礼》(贞观十五年)说:“昔齐桓公、管仲、鲍叔牙、宁戚并饮,桓公谓叔牙曰:‘曷不起为寡人寿?’叔牙奉觞而起曰:‘使公无忘出而在于莒也,使管仲无忘束缚在于鲁也,使宁戚无忘饭牛车下也。’桓公避席再拜曰:‘寡人与二大夫能无忘夫子之言,则社稷不危矣。’”这段文字与《群书治要·管子》的内容非常相似:“桓公、管仲、鲍叔牙、宁戚四人饮。饮酣,桓公谓叔牙曰:‘盍不起为寡人寿乎?’叔牙奉杯而起曰:‘使公无忘出而在于莒,使管仲无忘束缚在于鲁也,使宁戚无忘饭牛车下也。’桓公避席再拜曰:‘寡人与二大夫,能无忘夫子之言,则国之社稷必不危矣。’”虽然个别文字略有差异,可视为直接相合。

间接相合者,为其意旨合乎《群书治要》的政治理论,且文字表述接近,但并未能直接对应出处者。如《谏录》卷二《谏聘郑仁基女为充华》说:“陛下为人父母,子爱万姓,当忧其所忧,乐其所乐。自古有道之主,以百姓心为心。故君处台榭,则欲人有栋宇之安;食膏梁,则欲人无饥寒之患;顾嫔御,则欲人有室家之欢。此人主之常道也。”这段文字与《群书治要·汉书》的“治天下者,当用天下之心为心”,以及《群书治要·典语》的“明主智君,阶民以为尊。国须政而后治,其恤民也,忧劳待旦,日侧忘飡,恕己及下,务在博爱。临御华殿,轩槛华美,则欲民皆有容身之宅,庐室之居;窈窕盈堂,美女侍侧,则欲民皆有配匹之偶,室家之好;肥肉淳酒,珠膳玉食,则欲民皆有余粮之资,充饥之饴;轻裘累暖,衣裳重茧,则欲民皆有温身之服,御寒之备”的文字和文义均较相似,但非直接相合者,故视为间接相合。

据笔者统计,《年谱》涉及的《谏录》《谏录续》《魏郑公集》三部文献中,总计收录魏徵朝堂进谏、对答、上疏等政论方面的文章数、字量、直接间接相合《群书治要》的情况见表1:

根据表1可以得到魏徵政论收录《群书治要》情况的基本信息:《年谱》收录了政论105篇,计32523字,其中直接与《群书治要》相合计119处、3824字,间接与《群书治要》相合计102处、3122字;未收录于《年谱》而见于《谏录》《谏录续》《魏郑公集》的政论共52篇,总计7809字,其中直接与《群书治要》相合计26处、647字,间接与《群书治要》相合计37处、885字。

从表1的统计数据可知,《年谱》中魏徵政论对《群书治要》的直接相合率、间接相合率皆较《谏录》《谏录续》及《魏郑公集》都要高,详见表2:

从统计情况可知,作为更具代表性的《年谱》中列入的政论,从单篇直接相合频次、单篇直接相合字量比重、单篇间接相合频次三个指标来观察,均超出《谏录》及《魏郑公集》,特别是“单篇直接相合频次”一项,前者超出后者一倍有余,而且“直接相合频次”及“直接相合字量比重”更为重要。这些数据直接反映出,魏徵政论中的代表性作品与《群书治要》的关系更为密切,即越是具有代表性的政论,与《群书治要》相合的频次越高、文字越多,二者呈正相关的关系。此是从政论内容特点的维度所作的初步判断。

而以魏徵全部政论作整体统计,其单篇平均直接相合频次为0.92次/篇、相合字数比重为11.09%,单篇平均间接相合频次为0.89次/篇、相合字数比重为9.94%。也就是说,平均来看,几乎每篇政论都会直接和间接与《群书治要》文字相合一次,直接间接相合的总字数比例共占全文字数的20%,可见魏徵政论与《群书治要》二者之间的对应关系十分紧密。

另外,从政论产生的时间维度,同样可以对魏徵政论与《群书治要》的关系作一考察。魏徵受命编撰《群书治要》最早可能始于其就任秘书监的贞观三年,至贞观五年九月上呈太宗。就此时间线索,可将魏徵政论初划分为三个时段:武德九年至贞观二年,此为《群书治要》未有期;贞观三年至贞观五年,此为《群书治要》编撰期;贞观六年至贞观十六年,此为《群书治要》面世期。因涉及对具体时间阶段的考察,故此处只以《年谱》所列之政论为分析对象。这三个时间段中,《年谱》中魏徵政论与《群书治要》关系详见表3:

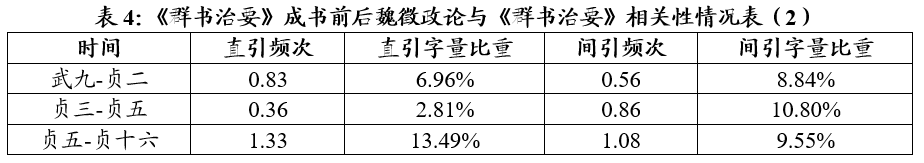

根据表3中的基本信息,可以分析得出三个时间段中,魏徵政论与《群书治要》关系的变化,详见表4:

从分析统计数据可知,在《群书治要》呈献太宗的贞观五年后,魏徵政论中与《群书治要》的直接相合的次数和字数比例均有非常显著的提升,对比《群书治要》尚未编撰的贞观二年以前,其在直接相合的情况方面,直接频次由0.83次/篇跃升至1.33次/篇,直接相合字量比重由6.96%跃升至13.49%,几乎是成倍增长。需要注意到的是,直接相合的数据在第二阶段,即贞观三年至五年有所明显下滑,而至第三阶段突然大幅跃升,为求直观,可参见图1:

综合来看,从第一到第三阶段,间接相合频次的情况呈明显上升趋势,且在第二阶段的提升弥补了直接相合在第二阶段的下降趋势;而在第三阶段,由于直接相合频次及字量比重的提升,间接相合频次的上升趋势趋于缓和,而间接相合字量呈现微幅下降,这再次印证了在第二阶段所呈现的直接相合和间接相合的互补关系。故从直接相合和间接相合的综合情况来看,可以认定从武德九年到贞观十六年间,魏徵政论与《群书治要》的关系愈发紧密,总体呈现显著增长趋势;直接相合与间接相合情况呈互补关系,即直接相合明显下降时,间接相合则会明显上升;直接相合呈大幅上升趋势时,间接相合的上升情况随之放缓。

试分析其原因,可能是:在第一阶段,魏徵尚未编撰《群书治要》时,其政论与后来问世的《群书治要》相契合,说明魏徵对古代文化的把握深刻,关于治国理政方略已经有通篇系统的思考、成竹在胸,故在其后编撰的《群书治要》中,这些认知、积累在《群书治要》中得到直接体现;在第二阶段,即《群书治要》编撰的过程中,魏徵将编撰中的《群书治要》治国理论意旨提炼出来引入政论,主要以间接而非直接的形式使用《群书治要》,故在间接相合部分,呈明显的上升趋势,而直接相合减少,间接相合弥补了直接相合,总体仍呈上升趋势;而第三阶段与第二阶段相对应,在上呈太宗后,太宗对《群书治要》的辅政价值予以高度评价,通过阅读,太宗熟悉了《群书治要》中的治国理论和历史案例,以故魏徵在进谏上疏时更倾向于直接使用《群书治要》的文字,这样更容易引起太宗的服膺和共鸣,获得事半功倍的进谏效果。以故直接相合的情况明显跃升时,间接相合频次在上升的同时放缓。对三个阶段魏徵政论与《群书治要》相关性的分析,都能直接反映出魏徵政论与《群书治要》的紧密联系。

通过对《群书治要》、魏徵政论及“贞观之治”相关的史料爬梳,基本可以确认“魏徵政论与《群书治要》”、“魏徵与‘贞观之治’”相互关系的基本情况,进而可以说明《群书治要》对太宗执政的影响方式和影响程度等问题。通过太宗的阅读学习、魏徵等人的进谏运用而直接影响贞观一朝的施政决策,在贞观君臣论对的活动中动态形成对治道问题的总体认知和具体决策,应是《群书治要》在“贞观之治”中发挥作用的基本形式。

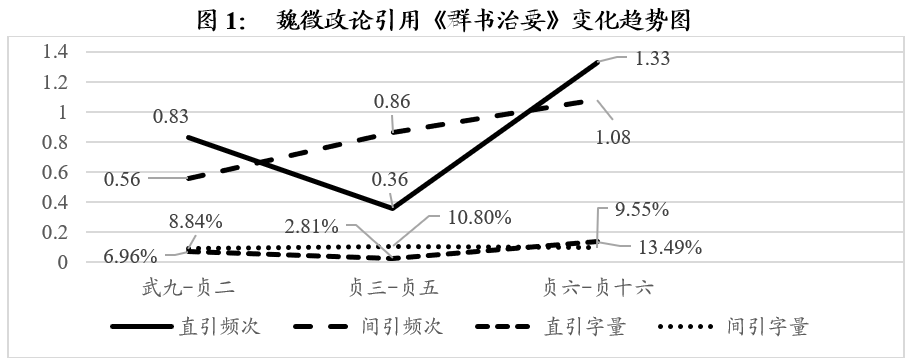

日本镰仓时代金沢文库本《群书治要》

(现藏于日本宫内厅)

三、《群书治要》对贞观治体的引领

分析“贞观之治”的成功因素可以有许多维度,但“治体”与“治制”是两个具有基础性的考察维度。所谓“治体”即此政治实践背后之精神文化,“治制”即此政治实践所依之具体制度。唐承隋制,在治制方面毋须创造,故隋败唐兴之主要区别在于治体,即以不同之政治精神充实治制,使之焕发新的生机。《群书治要》作为总结唐前历史文化的集大成之作,在贞观时期主要扮演着治体引领的角色,具体而论可分为人文理念、历史鉴戒、权变思维三个方面。

首先,是经典传递的人文理念。“贞观之治”的成功,背后必有其理论依据。施政理论的产生一般为二端:一为“文”,从阅读经典文献而获得理论;二为“人”,即君臣论对阐释经典、产生理论。《群书治要》作为一部总结历史文化的资政巨著,其主编魏徵、虞世南等皆是太宗日常论政的重要对象,以故《群书治要》本身便兼具“文”与“人”两种属性。就内容而言,《群书治要》的经、史、子三大部已经涵盖修齐治平、内政外交的各个主题,为贞观君臣提供了系统、全面且具体的施政建议。是以太宗览《群书治要》后赞叹不已,称其“博而且要,见所未见,闻所未闻,使朕致治稽古,临事不惑。其为劳也,不亦大哉!”可见,此书问世之及时、见地之深刻与主题之完备。《群书治要》既是太宗施政的重要理论抓手,也是贞观君臣建立共识的契机和文献依凭。贞观时期流播后世的著名政论多出自《群书治要》。如太宗魏徵论政,言“君,舟也;人,水也。水能载舟,亦能覆舟”,即出自《群书治要·孔子家语》之“夫君者,舟也;民者,水也。水所以载舟,亦所以覆舟。君以此思危,则危可知矣”,以及《群书治要·孙卿子》之“君者,舟也;庶人者,水也。水则载舟,水则覆舟”。又如,魏徵去世后,太宗曾言“夫以铜为镜,可以正衣冠;以古为镜,可以知兴替;以人为镜,可以明得失。朕常保此三镜,以防己过”,出自《群书治要·申鉴》的“君子有三鉴:鉴乎前,鉴乎人,鉴乎镜。前惟训,人惟贤,镜惟明”。《群书治要》的影响当然不限于此几位代表性人物,通过文本对比可以发现,《群书治要》与《贞观政要》《新唐书》《旧唐书》《资治通鉴》等史料的贞观朝部分,均都有大量相应之处。可见,贞观君臣的执政理念受到《群书治要》的直接影响,而《群书治要》代表了对古代文化的继承。

其次,是史籍提供的鉴戒与垂范。中国文化重视历史即是重视实证,仅提出理论构想而缺乏事实论证则不尽善美。太宗注意以史为鉴,也高度重视修史,但在《群书治要》成书的贞观五年,南北朝以来的史书尚未经官方整理修撰(包括《隋史》在内的“五代史”于贞观三年方重新启动编修,至贞观十年始成),而《群书治要》正为太宗执政提供了系统且详略得当、体量适中的史籍支撑。《群书治要》共50卷,其中“史部”占20卷,收录了《史记》《吴越春秋》(合计2卷)、《汉书》(8卷)、《后汉书》(4卷)、《三国志》(4卷)、《晋书》(2卷),呈现出“上始五帝,下尽晋年”数千年帝王治理、朝代兴衰之概貌。“以史为鉴”是《群书治要》的重要立意,魏徵在《群书治要序》中即开宗明义地阐述此观点。

而由隋入唐犹如由秦入汉,于唐朝政治家而言,最具有借鉴意义的无疑是建立三百年基业的大一统王朝汉朝。这一点也在《群书治要》的编撰中展现无遗——“史部”特重汉史,仅就体量观察,收录《汉书》达8卷(于各典籍中体量最大),《后汉书》4卷,合计12卷。精熟汉史,效法汉治精神,是贞观时期政治家、史学家的重要思想特征。而此种关切在《群书治要·汉书》中已发其先声。

第三,是统一与多元兼容的权变思维。多元共融既是唐初文化的特色,也是其亮点。这与南北朝以来胡汉融合的历史大背景、大趋势相关,也与李唐皇室胡汉交融的血统有关。唐代是民族大融合、文化大融合的时代,贞观时期虽然明显着力于统一意识形态的建立,但也倡导文化观念的开放多元,形成了大气磅礴的盛唐气象。这种气象也直接表现在贞观政治理论之中。《群书治要》即反映、推进着这种思维方式:《群书治要》“子部”收录了儒、道、法、兵、杂、墨、名诸家政论,虽然多元,但其于百家言的收录皆以“经部”之思想为纲宗,以故“子部”内部各家及“子部”与“经部”“史部”之间,不仅没有抵牾,反而有相得益彰的效果,呈现出贞观君臣处理“统一”与“多元”关系的权变智慧。

另外,《群书治要》各典籍夹注的选取不拘一家之言(特别是对《论语》《汉书》等集注类注解的选取),剪裁手法高明,表出其政治理论建构于顶层设计基础上的灵活权变。这种高明的剪裁手法,受到后世中外学者的一致服膺。此种剪裁背后的指导理念,是将经学、史学、子学融为一炉,将诸子百家学问融会贯通,这既是对“王官之学”的回归及对汉学的继承,也是大一统政治格局下政治理论特征的合理呈现。回顾汉朝初期用黄老、申韩之说,虽至武帝推行“罢黜百家,表彰六经”,但在统一意识形态的实践中,实亦杂糅着百家言。唐朝则明白的、同时推行统一与多元并行的文化政策,更显“万物并育而不相害,道并行而不相悖”(《礼记·中庸》)的开放思维与格局,在继承汉治精神的基础上更上层楼。

《群书治要》囊括经、史、子三大部,概言之,“经部”已经呈现出整部《群书治要》的基本治理思想,得之则可提挈全书之精华,是理论之纲领;“史部”为“经部”之展开,“经”着重理论而“史”着重事实,以成经史合参、理事相融之美;“子部”为对经、史二部所呈理事之运用与阐发。《群书治要》中经部、史部、子部先后排序,可以直接反映出贞观君臣对于所谓唐人“史法之争”的真实态度,即经先于史,经史相辅相成。这些都是统一与多元兼容的权变思维之体现。

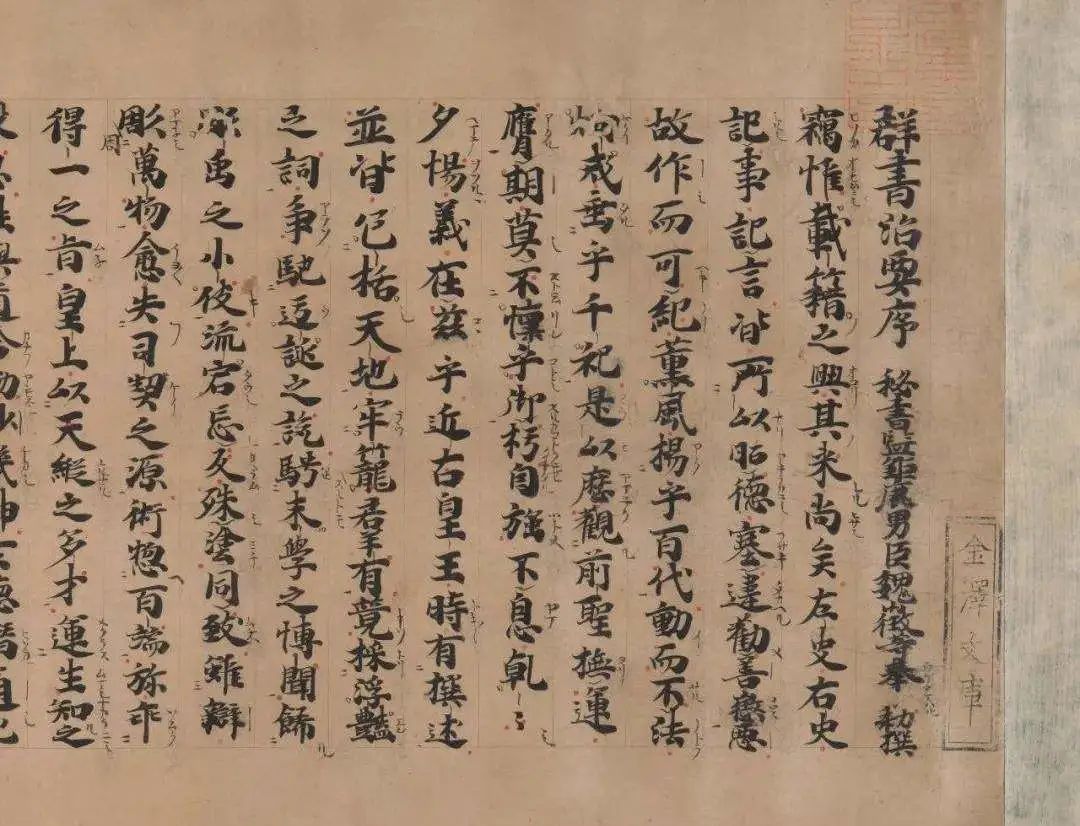

日本江户时代元和二年活字刊本骏河版《群书治要》

《群书治要》云:“君子以多识前言往行,以畜其德。”贞观君臣对古代政治智慧的继承与发展,集中体现在了《群书治要》对经、史、子典籍的收录与剪裁之中。可以说,《群书治要》对“贞观之治”的出现,具有直接、深刻和全面的影响。探讨《群书治要》与“贞观之治”的具体联系,既是今人评估《群书治要》治国理政思想价值的重要支撑,也是今人深入研究《群书治要》的基本前提。由此结论出发,今人如有意对“贞观之治”背后的治理之道作一系统、深入的理论探讨,则理应把《群书治要》作为重要的、特别的史料依据。只有在确认《群书治要》历史价值的基础上,才能进一步从文化传承的角度对唐人何以开创大一统盛世局面等重要问题,展开更为深入而具体的研究。

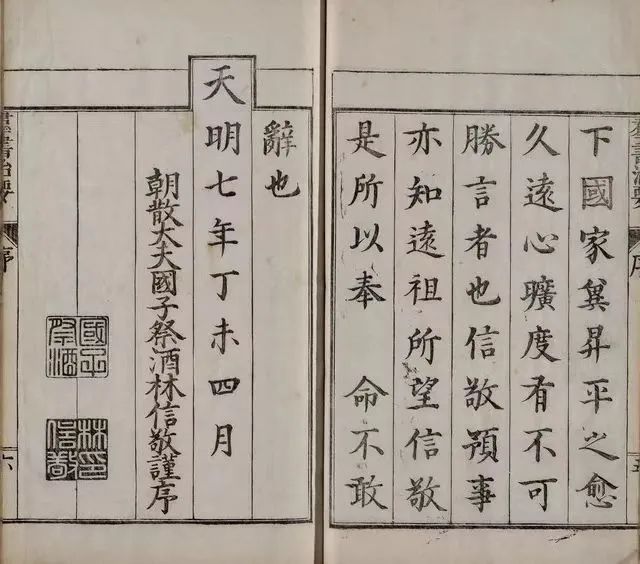

日本天明本《群书治要》

《群书治要》学习网

Website:www.qszys.cn Record number:京ICP备18013041号-1

Website construction:多维网讯 Telephone:010-62670798